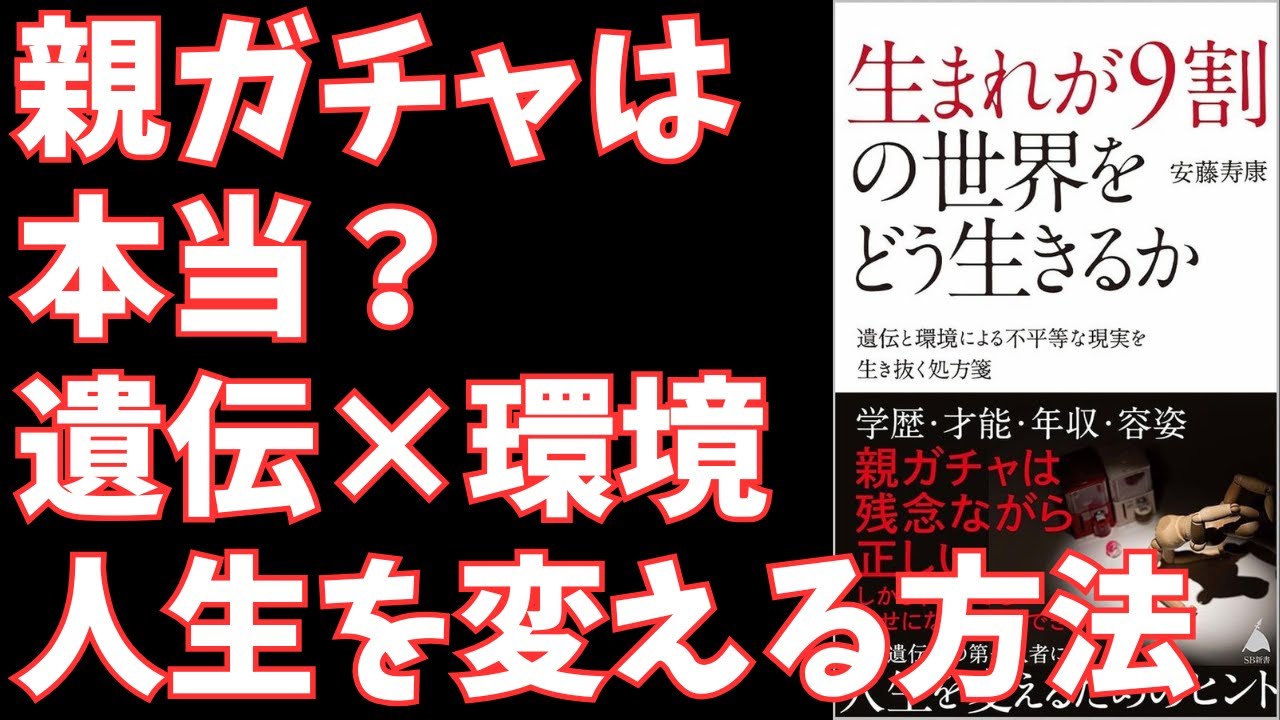

9割の日本人が知らない「遺伝」の真実が変える未来

本稿では、行動遺伝学や進化心理学の知見をもとに、人間の才能や性格、知能といった心理的特徴の多くが「遺伝と環境の相互作用」で成り立つことを取り上げます。特に「知能は遺伝か、それとも環境か」という対立構造が長く続いた背景と、その新たな見方を示す行動遺伝学のアプローチを紹介します。さらに、実生活での例として、学校教育・子育て・社会構造などに遺伝要因がどのように影響するのかを解説し、最後に「遺伝を受け入れつつ、自分や社会をどう変えていくか」という考察を加えます。

はじめに:知能や才能をめぐる誤解

本稿は、書籍『日本人の9割が知らない遺伝の真実』をもとにまとめた内容です。著者は行動遺伝学と教育心理学を専門とし、「人の能力や性格の多くには遺伝が大きくかかわる」と述べます。すると、「遺伝でほぼ決まるのであれば努力はムダなのか」「家柄が悪ければどうしようもないのか」といった誤解を呼びやすいのですが、行動遺伝学の真意はそこにありません。遺伝の力を正しく理解すれば、人はむしろ自分に合った生き方や学び方を見つけやすくなり、社会も不必要に人を追い詰めずに済むのではないか――このような見方を提示しているのが本書の大きなテーマです。

「かけっこ王国」の比喩:1つの基準で人を測る不条理

著者は「かけっこ王国」という寓話を提示します。そこでは、短距離走が速いかどうかで社会的地位がほぼ決まる仕組みです。もちろん実際の社会ではそんな単純ではありませんが、学校の成績という一元的な基準で序列化する日本の教育制度や、「学歴社会」に似た不条理が示唆されています。

たとえば18歳の時点で行われる“かけっこ”に勝てなかった人は、いくら優れた能力を他に持っていても周囲からは低く評価される。一方で、一部の人はかけっこが苦手でも独自の才能を開花させて成功を収める。しかし、それらは「例外」扱いになりがちです。ここで提起されるポイントは、「人間の才能は短距離走だけで決まるわけではない」のに、それでも社会が一元的な基準で測ろうとする――という構図です。これはまさに、学力偏重の教育が抱える問題を象徴しているといえます。

遺伝と環境:双生児研究から見えるもの

行動遺伝学の最大の武器は双生児研究です。一卵性双生児は遺伝子が100%同じ、二卵性双生児は約50%同じですが、同じ環境で育った時にどれほど似るかを統計的に比較すると、「似るほど遺伝が強く働いている形質」なのか、「環境によって変わる形質」なのかが見えてきます。

遺伝子と相関係数

たとえば知能指数(IQ)の場合、青年期~成人期の一卵性双生児はIQの相関係数が0.7前後もあり、二卵性は0.4台程度。つまり一卵性のほうがずっと似ています。これは、「IQには遺伝が大きくかかわっている(約半分以上)」という強力な証拠です。

一方、同じ知能でも幼少期には“家庭環境(共有環境)”の影響がある程度見られます。しかし、成長するにつれて遺伝の影響がますます大きくなる傾向にあるというのが行動遺伝学の特徴的発見です。これは、「多くの人が長い年月を経て、自分に合った経験を自分で選ぶようになる結果、遺伝的にもともと持っていた部分が表面化するから」と考えられています。

共有環境と非共有環境

行動遺伝学では「共有環境」と「非共有環境」という概念が出てきます。

- 共有環境:家族が同じように受ける環境(家の蔵書数・家庭の文化的習慣・経済力など)

- 非共有環境:兄弟姉妹でも個別に違う経験(友人関係、偶然出会った人や出来事、本人が感じる体験の差異)

興味深いのは、「学力や性格の大部分は、遺伝+非共有環境で説明できる」という点です。親の子育て方針や、家庭の広さ・収入などの共有環境の影響は意外と少ない。むろんゼロではありませんが、全体を分解すると一律に作用する共有環境よりも、個々人特有の経験の差のほうがはるかに大きいのです。

ここには「親がどんな教育をしても、子どもの個人差を左右する力は意外に小さい」という衝撃的な示唆があります。しかしこれは親が無意味ということではありません。むしろ「親の果たすべき役割」は、安全基地や、子にとっての刺激の入り口を整えてあげること、また子どもの遺伝的に持っている特質を見極めることにあり、一律のノウハウが誰にでも有効なわけではない、という意味なのです。

遺伝は可能性を“幅”として与える

「遺伝」というと、親が高学歴なら自分も同じような道を行きやすい――という単純発想を抱きがちですが、実際にはそこまでストレートには伝わりません。ポリジーン(複数の遺伝子が形質を決める仕組み)や非相加的遺伝(遺伝子同士の組み合わせ効果)などにより、親の能力を“上回る”子どももいれば“下回る”子どもも出てきます。「形質が高い親同士のあいだで高い子が生まれる確率はあるが、ばらつきも大きくなる」ので、家系や血筋を選べば完全に優秀になるわけでもないのです。

平均への回帰

ポリジーン型の遺伝では、両親ともに高い能力を持っているとしても、「必ず子どもが同じくらい高い」という保証はありません。確率的に親に近い値が生まれやすい傾向はありますが、そこにはばらつきが生じ、子は両親を超えることもあれば平均へ回帰してしまうこともあります。つまり「家柄」はある程度の優位性を与えうる一方で、「運動神経抜群の両親から非運動型の子が生まれる」ことも十分起こりえるのです。

社会的成功や収入にも遺伝はかかわる?

研究によると、成人期の収入に対しても3~4割程度の遺伝要因が見られると言われます。わかりやすい因果としては「知能や学力との相関」が考えられますが、それだけでは説明できない部分も残り、たとえば勤勉性や社交性などの性格特性の影響もあるでしょう。

さらに興味深いのは、若いときは親や家柄(共有環境)が大きく影響する場面がある一方、年齢が上がるほど自力で開拓しなければならない領域が増え、そこで遺伝的な要素がより強く発揮される――という現象です。二十代までは親のコネや家柄が効いていたとしても、三十代、四十代になると「本人がもつ何かしらの資質」がそのまま収入や地位に表れやすくなるというわけです。

教育への示唆:学力偏重と早期教育の落とし穴

学校教育で何が起こるか

学業成績の個人差を見ると、遺伝は5割前後かかわっていますが、それ以外に少しだけ共有環境が関与しているともいわれます。ところが、「同じ先生や同じクラス」で教えていても学習モチベーションの差や成績の差には思ったほど影響がないという研究結果が出ています。つまり、先生や教え方が“まったく意味がない”わけではないが、そこから生じる差は大きくない。

ただし、これは一定の水準を前提とした場合の話です。極端に優れた教育法、あるいは極端に劣悪な教育環境と比べると話は変わります。ごく普通の範囲内の教育の違いよりも、子ども自身の特質や個別の経験のほうが強く子どもの将来を方向づける――というわけです。

幼少期の英才教育は効果があるか

スポーツや音楽、英語などの“早期教育”や“特別指導”を受ければ、当座は成果が出るでしょう。しかし長期的にみれば遺伝的素質が中心に出てくるため、必ずしも「小さい頃に習わせたから将来もずっと伸びる」という保証はありません。むしろ、成長とともに体格や認知パターン、好みが変化する“遺伝的革新”が起きて、「子どものときに得意だったのに、大人になって伸び悩む」ケースが生じることもあります。

親としては、子どもの反応や特性を見ながら“今打ち込めるもの”を応援するのが最善であり、杓子定規に「将来のエリートに育てるため」と押しつけるのはリスクを伴うわけです。

遺伝と幸福:性格の「一般性格因子(GFP)」と適応

ビッグファイブ(外向性、協調性、誠実性、神経症傾向、経験への開放性)の組み合わせで人の性格を記述するという理論は広く知られています。しかしこれをさらに単純化した「一般性格因子(GFP)」という概念が近年話題を呼んでいます。これは端的にいえば「外向的で情緒が安定していて勤勉で協調的で好奇心も高い」かどうか――をまとめた指標です。これが高い人ほど社会的に適応しやすい傾向があり、しかも遺伝率が大きいという研究結果が出ています。

すると「社会的に好ましい性格を遺伝が規定しているのか?」という懸念がわきますが、実際は人間の適応力や幸福感はより多様な要素で構成されています。たとえば「内向的で情緒不安定」でも、得意分野で独自の才能を発揮している人はいくらでもいます。非相加的遺伝によって、いったんは“好ましくない”はずの遺伝子が、ある組み合わせではすばらしい長所を生む可能性もあるのです。

子育て・教育の再考:「遺伝は遺伝しない」という逆説

著者は「遺伝がかかわっているからといって、すべてが親に似るわけではない」と強調します。実際、一卵性双生児でさえ完全一致しません。体質や性格は似通う傾向がある一方、人生の方向も個人の選択も微妙に異なっていく。これは「同じ遺伝子でも非共有環境によって異なる道」を歩む例なのです。

同時に、「遺伝とは、生まれながらに一つの方向性が定められているわけではなく、ある程度の“範囲”や“可能性”を与えるもの」であって、そこに何を加えるかは個々人の経験次第であるという考え方が行動遺伝学の根底にあります。

親にできること

- 安心・安全な居場所をつくる

- 子どもの特性に合ったチャンスや刺激を提示する

- すぐには目立った成果が出なくても、本人が熱中することを見守る

ただし、どう育てても「兄弟姉妹は違って育つ」し、「まったく同じようにはならない」。一律の子育てガイドではなく、親自身が持つ視野や経験を総動員して、子どもの特性を見つけだす努力が重要なのです。

社会の在り方:学力重視だけが道か?

著者は「知能・学力が遺伝的影響を大きく受ける」ことを知らないままに、画一的な学力重視や学歴偏重が進むと、多くの人が自分の適性を生かせず苦しむことになると警鐘を鳴らします。いわゆる「かけっこ王国」のように、「学力が一番でなければ価値がない」と思い込んでしまう人々が増えれば、才能を持ちながら違う道に行く子が挫折していく事態になりやすいからです。

フリン効果:知能は本当に上がり続けるのか?

現代社会でみられる「フリン効果」(知能検査の成績上昇傾向)は、環境が高度化・情報化したことで、人々が抽象的思考を要求される機会が増えたためと説明されます。確かに論理・抽象的な能力は平均的に上昇しています。しかし、同時に経験的・身体的な技能や個々の多様性を評価しにくくなる懸念もあります。学力偏重と情報の抽象化がどんどん進む時代こそ、人間の多様性に光を当てる仕組みづくりが必要でしょう。

結論:遺伝をどう受け止めるか

遺伝と環境の真実を知ると、「結局、遺伝だからしょうがない」と投げやりに感じるかもしれません。しかし本書の立場は違います。遺伝子は環境を通して発現し、環境も遺伝型によって受け止め方が変わる――この循環の中で多様な人が育つのが現実です。

- 知能や性格に大きな個人差があるのは当然

- そこに多様性があるからこそ、社会は回っている

- 同じ家庭内でも共有環境の影響より、非共有環境の影響が大きい

したがって、「学力がすべて」と思い込むと多くの人材を埋もれさせ、「子育てはこうすれば全員伸びる」と考えると失敗が増える。その代わり、自分の才能や好きを最大限に伸ばせるように工夫すれば、そこには本人に合った形での伸びしろが必ずあるのだというメッセージです。

社会を「キッザニア化」するイメージ

本書で示唆される「社会をキッザニア化せよ」というのは、子どもがいろいろな仕事を試しながら自分の適性を探すキッザニアのように、社会全体を探索の場と考えようという提案です。人は遺伝的にいろいろな得意分野や好みを内在しており、それを見つけるには多数の選択肢を見て回る必要がある。学校や家庭、職場がそのサポートをし合える社会を築くことで、遺伝的多様性はむしろ豊かな社会の源泉となりうるのです。

自分の可能性を認め、社会を変える

それぞれが持つ才能や性格が、実は「遺伝+環境」による長い過程で生まれたことを理解すると、「できないところ」にこだわって自己否定したり、他人を見下したりする無益さに気づきます。才能を発揮する領域は1つではなく、各自が自分に合った生き方を探しやすい仕組みを整えることで「理不尽な序列化」のダメージを抑えられます。

本書には、教育改革や社会構造についての提言が数多く示されていますが、その根底にあるのは「人間の多様な遺伝的可能性をきちんと理解し、無駄な頑張りを強いるのではなく、それぞれが心地よい努力をできる環境をつくろう」という思想です。これは、20代から50代のビジネスパーソンにも有益でしょう。スキルアップやキャリアプランを考えるうえでも、自分の遺伝的特性をある程度把握しながら、自分に合わない努力を延々と続けるよりは、強みを見極めるほうが成果に結びつきやすいからです。

おわりに

「遺伝」は決して宿命論ではありません。 それどころか、本来の自分の特性を把握して、社会の中でそれを活かすための大きな手がかりになる概念です。本書では「才能は遺伝で9割決まっている」と脅かすようなまとめ方はしておらず、むしろ「遺伝と環境が互いを活かし合うしくみ」を冷静に見つめることを勧めています。

- 子育てにおいては「子どもの個性をまるごと受けとめる」

- 教育においては「一元的基準の押し付けをやめ、多様な適性を伸ばす」

- 社会全体では「遺伝の多様性を認め、余計な差別感やコンプレックスを生まないしくみを整える」

これらを理解することは、個人の幸福度を高め、社会的な不安や偏見を減らす第一歩となるでしょう。それぞれが持っている可能性を見定め、人生やビジネスシーンで生かすための「行動遺伝学的思考」を取り入れてみると、新しい視点から自分自身や他者を見直すきっかけになるはずです。

私たちはすでに遺伝と環境が共鳴し合って生きています。その事実を知ることが、今後の社会や教育のあり方を大きく変える鍵になる――それこそが本書『日本人の9割が知らない遺伝の真実』の根本的なメッセージなのです。